香港經濟結構單一 難迎大灣區挑戰 產業政策為何似有還無?

經濟結構未轉型——港府是「無能」,還是「無知」?

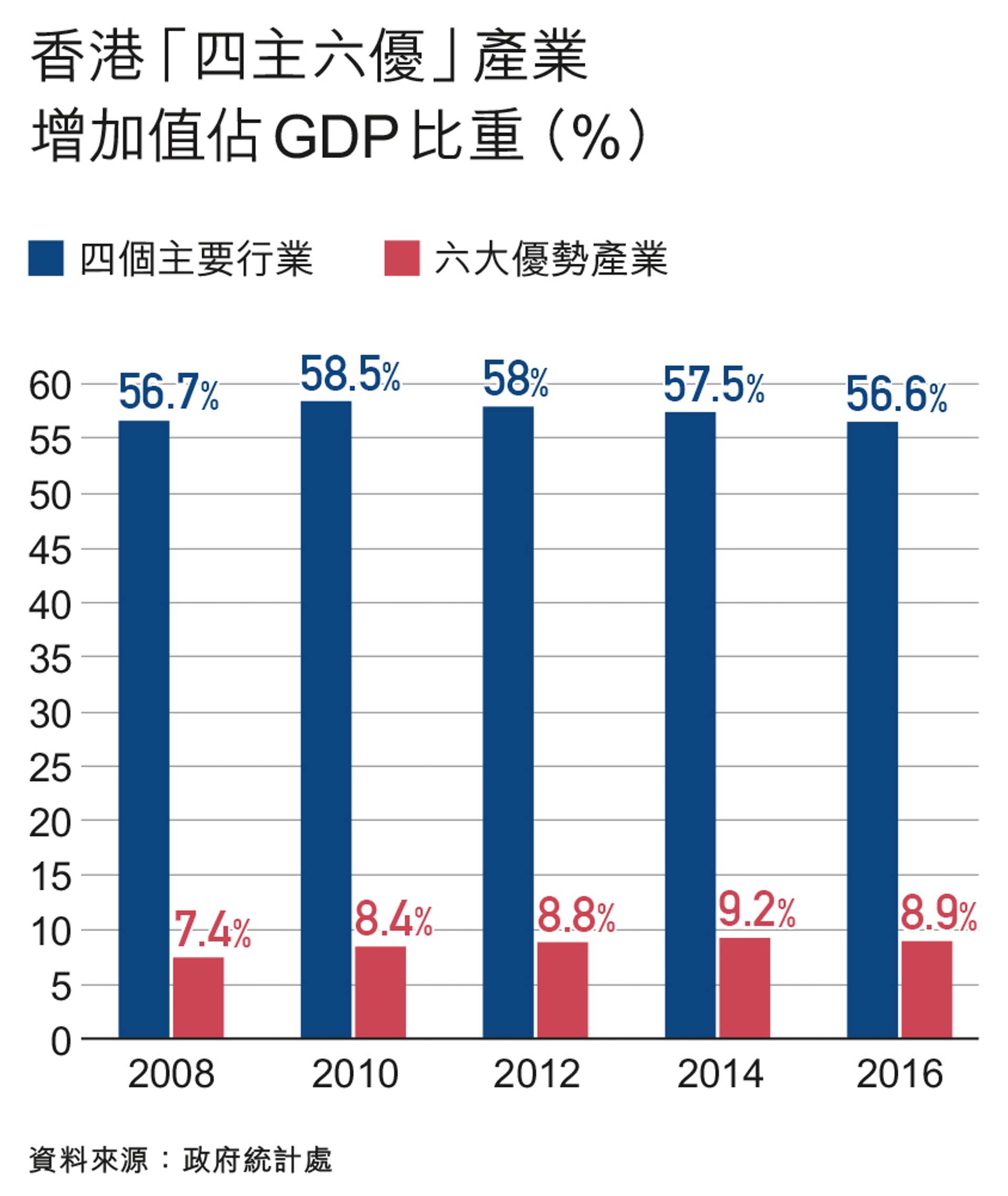

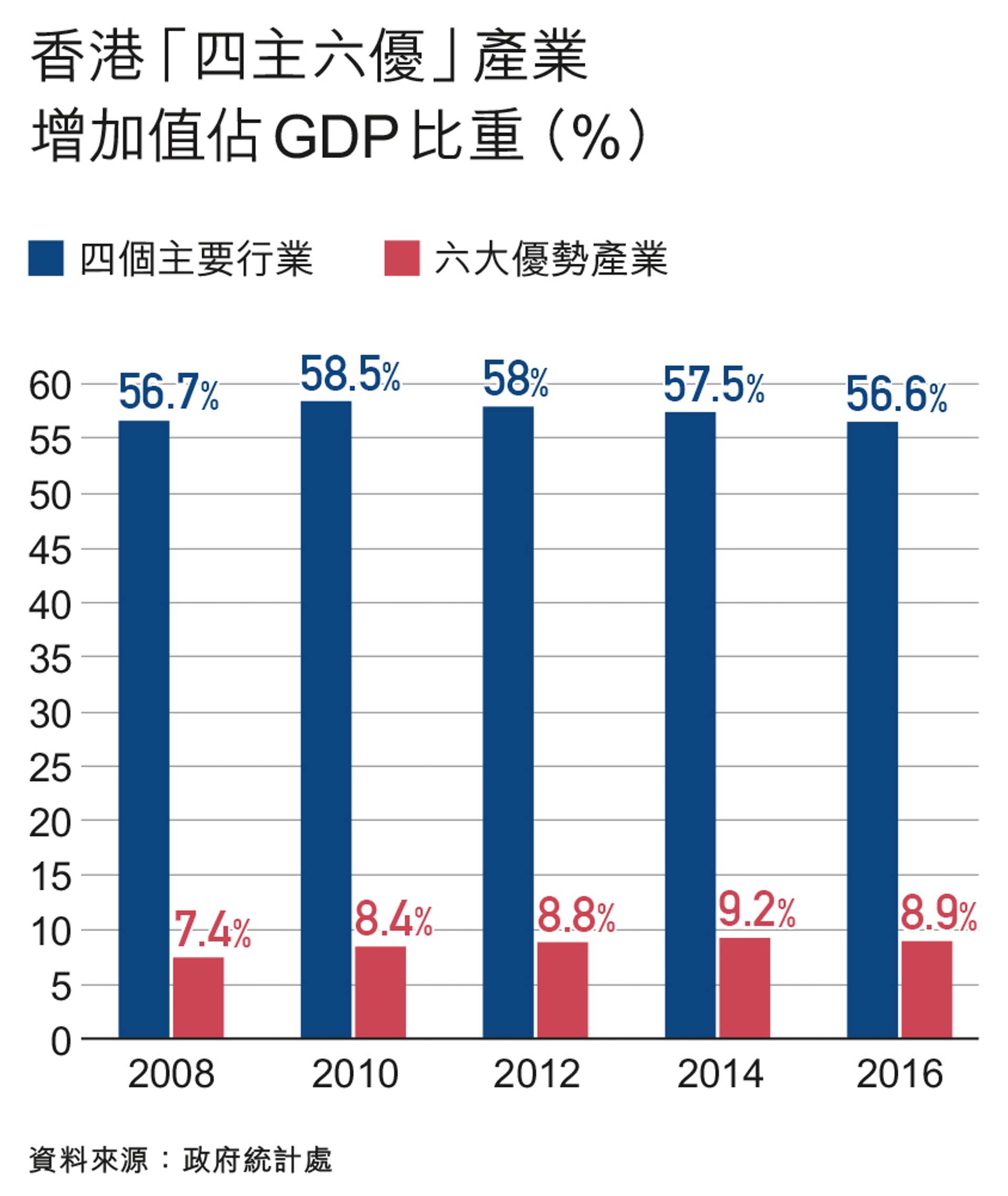

潮流興講「產業」,中共中央及國務院2月中公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,「產業」一詞出現95次,與102次的「香港」比肩。事實上,特區政府最近十年已不時把「產業發展」掛在嘴邊,更揚言會推動「產業轉型」,可惜事與願違—說好的「產業政策」似有還無,結果「四大行業」穩踞本地生產總值(GDP)近六成,「六大優勢產業」則仍佔不足10%。究其原因何在?

金融服務業一直是本港最重要的經濟支柱之一。(資料圖片)

若問「何謂產業」,相信大多數人都似懂非懂,或以為其是「行業」的同義詞。簡單而言,「產業」是具有某種共同特性的「行業」之集合體,以航空產業為例,當中涵蓋飛機餐飲、維修、租賃及機艙服務等各行各業;至於「產業政策」,則指政府對土地、技術、勞動力、產品市場及資本市場等進行調控,實施諸如關稅、補貼、稅務優惠、研發補助、政府採購、設立工業區、特許經營權等等有序、連貫而全面的政策,以輔助特定產業發展,達致經濟結構轉型。

不過,對特區政府而言,「產業」似乎與「行業」無異。官方一直強調,金融、旅遊、貿易及物流、工商專業是「四大支柱行業」。2009年,時任特首曾蔭權在《施政報告》提出鞏固這四大支柱及發展六項優勢產業(文創、醫療、教育、創科、檢測及認證、環保),認為「只要政府在政策上適當扶持,(就可)解決業界面臨的發展障礙」。結果截至2016年,前者的GDP佔比僅由2008年的56.7%微跌至56.6%,後者雖由7.5%略升至8.9%,但仍佔不足一成,經濟結構未有顯著改變。

香港產業發展之難,不少專家歸咎癥結在於產業政策欠缺藍圖、力度不足,折騰十年,似有還無。

六項優勢產業當中,以表現最好的創意及文化產業為例,港府先在商務及經濟發展局轄下成立「創意香港」專責辦公室,再分兩次注資6億元成立「創意智優計劃」以輔助創企成立,又資助香港設計中心策動「設計創業培育計劃」等活動或獎項;另外,政府簽訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA),開拓內地市場。然而,琳瑯滿目的措施,能否與問題對焦、對文創產業又有多大幫助?其GDP佔比僅由2008年4%提升至2016年的4.5%,遠低於深圳的10%,而就業人口佔比也僅增加了0.2個百分點(2.15萬人)。

文化創意產業是六項優勢產業中發展最佳,但在GDP佔比中仍增加不多。圖為因虧損已結束的動漫基地。(資料圖片/政府新聞處)

「創意產業主要通過不同政府部門作項目撥款去推動,但項目多屬一次性,對產業並無長遠的投入,而撥款機制更出現官僚和僵化等問題,令撥款欠缺效益。」香港青年協會青年研究中心主任陳瑞貞曾於2014年撰寫《政府無決心,創意產業難起飛》一文,點出文創產業政策效果不彰的關鍵。亞太藝術創意教育交流協會會長林桂光亦曾批評,「政府推動文化創意最大的殘障,是欠缺能力全面審視整個文化創意發展的生態及其需要」,不願成立跨部門專項政策局以全面統籌和規劃,導致「文化」、「創意」及「產業」在不同部門三分割裂,未能成形成器。

上例可見,對於產業政策,政府並非不作為,但亂無章法的作為,後果就似是無作為。歸根究柢,是政府不明白何謂產業政策,還是政府不願意推行更加積極有效的產業政策呢?

不需

「(回歸前)香港根本不需要產業政策。」嶺南大學校長、經濟學講座教授鄭國漢說。這句話正正點出產業政策未見實績的首個關鍵,導致港府慣了坐等發展。他形容香港「太幸運」,於上世紀四十年代後期及八十至九十年代,兩次經濟結構轉型,俱因國內外政治形勢或政策變動、時來運到地發生。例如,國共內戰前後,內地紡織服裝業大規模移植來港,至1950年韓戰爆發,聯合國對中國實施禁運,重創本港轉口貿易,正好從根本上把轉口服務型經濟改變為出口導向的製造業經濟。鄭國漢笑言,「(轉口)貿易機會少了,我們(企業家)就找出路……我也做過玩具業、串膠花。」

鄭國漢認為,回歸前社會太滿足於現狀,根本沒有洞察力要制訂長遠產業政策。(歐嘉樂攝)

至七十年代爆發世界石油危機,全球貿易需求放緩,幸而另一道門再為香港打開—內地的「改革開放」。「我們在想怎樣提升、升級;與此同時,大陸開門了,一開門大家覺得不需要(升級)啦!將原本的(工業)搬入去不就可以了,不用改變。」鄭國漢續說,即使工業在香港已沒有生存空間,但內地生產成本低廉,使本港的製造業放棄升級,改為大規模北移,「他們不只重生,規模亦更大。」加上內地出口擴張、資金南下,香港經濟又再順勢變回以轉口及服務出口為主的結構。

鄭國漢直言,當時社會太滿足於現狀,根本沒有洞察力要制訂長遠產業政策,為未來經濟形勢轉變及早籌謀;然而,外地政府都會提早預測危險或機遇,主動擬定發展方向及政策目標,而非被動放任地等讓行業優勝劣敗。他以1965年才建國的新加坡為例,認為當地不及香港幸運,沒有先天的經濟環境,唯有自己升級,「升級是痛苦的,需要勒緊褲帶投資,甚至有風險。如同父母節食,讓子女讀書,捱一下苦,但有希望。」1979年,新加坡提出「第二次工業革命」,銳意把新加坡建成以機械、外貿、運輸、服務及旅遊等五大產業為主體的現代工業國,並輔以一系列產業政策,包括大幅提升工人薪酬、為高科技工業提供優惠、推出科研雙重扣稅方案;至八十年代初期,當地GDP平均每年增長已達8.5%。

香港連續25年被美國傳統基金會評為「最自由經濟體」。(資料圖片/歐嘉樂攝)

殖民時期的發展順遂,導致香港欠缺危機意識、不擅未雨綢繆,至1997年主權回歸後,以公務員為主導的特區政府,對產業發展的思維自也繼續與港英政府一脈相承。鄭國漢舉例指,首任特首董建華原欲開拓創科產業,但惹來社會質疑,擔心若發展不擅長的產業,或會為香港帶來虧損,「財政官員曾在內部說過,要搞科技創新轉型,最多只會投資50億元,不成功就不成功。」結果,1998年政府首設50億元創科基金,隔了17年後,基金才於2015年再獲注資50億元。「這是荒唐的想法!假如經濟轉型的成本只是50億元,那不是太簡單了嗎?」鄭國漢無奈地道。

不要

有別於鄭國漢從社會發展形勢的分析,中文大學經濟系客座教授、民主思路理事宋恩榮,則從港英政府「積極不干預」的施政方針切入,解釋當今政府的產業政策思維是怎樣形成的。「基本上,一直都是積極不干預政策。」宋恩榮說,港英政府相信市場分配,故不需要推行產業政策,也沒有制訂長遠目標,只任由市場自由競爭,從而維持社會穩定。

1980年,全球經濟受福利國家與社會主義計劃思想影響,傾向認同干預政策,時任財政司夏鼎基遂把經濟政策原則由「自由放任」修訂為「積極不干預」,以抵擋要求政府出手的壓力。這條容不下「政策干預」的鐵律,連續25年把香港捧上美國傳統基金會《經濟自由度指數》報告的「最自由經濟體」,但也導致政府過度依賴市場,忽視自己在經濟發展上的必要角色,更遑論積極推行產業政策。

宋恩榮認為,特區政府沒有野心推行產業政策。(資料圖片/歐嘉樂攝)

金融服務業一直是本港最重要的經濟支柱之一。(資料圖片)

若問「何謂產業」,相信大多數人都似懂非懂,或以為其是「行業」的同義詞。簡單而言,「產業」是具有某種共同特性的「行業」之集合體,以航空產業為例,當中涵蓋飛機餐飲、維修、租賃及機艙服務等各行各業;至於「產業政策」,則指政府對土地、技術、勞動力、產品市場及資本市場等進行調控,實施諸如關稅、補貼、稅務優惠、研發補助、政府採購、設立工業區、特許經營權等等有序、連貫而全面的政策,以輔助特定產業發展,達致經濟結構轉型。

不過,對特區政府而言,「產業」似乎與「行業」無異。官方一直強調,金融、旅遊、貿易及物流、工商專業是「四大支柱行業」。2009年,時任特首曾蔭權在《施政報告》提出鞏固這四大支柱及發展六項優勢產業(文創、醫療、教育、創科、檢測及認證、環保),認為「只要政府在政策上適當扶持,(就可)解決業界面臨的發展障礙」。結果截至2016年,前者的GDP佔比僅由2008年的56.7%微跌至56.6%,後者雖由7.5%略升至8.9%,但仍佔不足一成,經濟結構未有顯著改變。

香港產業發展之難,不少專家歸咎癥結在於產業政策欠缺藍圖、力度不足,折騰十年,似有還無。

六項優勢產業當中,以表現最好的創意及文化產業為例,港府先在商務及經濟發展局轄下成立「創意香港」專責辦公室,再分兩次注資6億元成立「創意智優計劃」以輔助創企成立,又資助香港設計中心策動「設計創業培育計劃」等活動或獎項;另外,政府簽訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA),開拓內地市場。然而,琳瑯滿目的措施,能否與問題對焦、對文創產業又有多大幫助?其GDP佔比僅由2008年4%提升至2016年的4.5%,遠低於深圳的10%,而就業人口佔比也僅增加了0.2個百分點(2.15萬人)。

文化創意產業是六項優勢產業中發展最佳,但在GDP佔比中仍增加不多。圖為因虧損已結束的動漫基地。(資料圖片/政府新聞處)

「創意產業主要通過不同政府部門作項目撥款去推動,但項目多屬一次性,對產業並無長遠的投入,而撥款機制更出現官僚和僵化等問題,令撥款欠缺效益。」香港青年協會青年研究中心主任陳瑞貞曾於2014年撰寫《政府無決心,創意產業難起飛》一文,點出文創產業政策效果不彰的關鍵。亞太藝術創意教育交流協會會長林桂光亦曾批評,「政府推動文化創意最大的殘障,是欠缺能力全面審視整個文化創意發展的生態及其需要」,不願成立跨部門專項政策局以全面統籌和規劃,導致「文化」、「創意」及「產業」在不同部門三分割裂,未能成形成器。

上例可見,對於產業政策,政府並非不作為,但亂無章法的作為,後果就似是無作為。歸根究柢,是政府不明白何謂產業政策,還是政府不願意推行更加積極有效的產業政策呢?

不需

「(回歸前)香港根本不需要產業政策。」嶺南大學校長、經濟學講座教授鄭國漢說。這句話正正點出產業政策未見實績的首個關鍵,導致港府慣了坐等發展。他形容香港「太幸運」,於上世紀四十年代後期及八十至九十年代,兩次經濟結構轉型,俱因國內外政治形勢或政策變動、時來運到地發生。例如,國共內戰前後,內地紡織服裝業大規模移植來港,至1950年韓戰爆發,聯合國對中國實施禁運,重創本港轉口貿易,正好從根本上把轉口服務型經濟改變為出口導向的製造業經濟。鄭國漢笑言,「(轉口)貿易機會少了,我們(企業家)就找出路……我也做過玩具業、串膠花。」

鄭國漢認為,回歸前社會太滿足於現狀,根本沒有洞察力要制訂長遠產業政策。(歐嘉樂攝)

至七十年代爆發世界石油危機,全球貿易需求放緩,幸而另一道門再為香港打開—內地的「改革開放」。「我們在想怎樣提升、升級;與此同時,大陸開門了,一開門大家覺得不需要(升級)啦!將原本的(工業)搬入去不就可以了,不用改變。」鄭國漢續說,即使工業在香港已沒有生存空間,但內地生產成本低廉,使本港的製造業放棄升級,改為大規模北移,「他們不只重生,規模亦更大。」加上內地出口擴張、資金南下,香港經濟又再順勢變回以轉口及服務出口為主的結構。

鄭國漢直言,當時社會太滿足於現狀,根本沒有洞察力要制訂長遠產業政策,為未來經濟形勢轉變及早籌謀;然而,外地政府都會提早預測危險或機遇,主動擬定發展方向及政策目標,而非被動放任地等讓行業優勝劣敗。他以1965年才建國的新加坡為例,認為當地不及香港幸運,沒有先天的經濟環境,唯有自己升級,「升級是痛苦的,需要勒緊褲帶投資,甚至有風險。如同父母節食,讓子女讀書,捱一下苦,但有希望。」1979年,新加坡提出「第二次工業革命」,銳意把新加坡建成以機械、外貿、運輸、服務及旅遊等五大產業為主體的現代工業國,並輔以一系列產業政策,包括大幅提升工人薪酬、為高科技工業提供優惠、推出科研雙重扣稅方案;至八十年代初期,當地GDP平均每年增長已達8.5%。

香港連續25年被美國傳統基金會評為「最自由經濟體」。(資料圖片/歐嘉樂攝)

殖民時期的發展順遂,導致香港欠缺危機意識、不擅未雨綢繆,至1997年主權回歸後,以公務員為主導的特區政府,對產業發展的思維自也繼續與港英政府一脈相承。鄭國漢舉例指,首任特首董建華原欲開拓創科產業,但惹來社會質疑,擔心若發展不擅長的產業,或會為香港帶來虧損,「財政官員曾在內部說過,要搞科技創新轉型,最多只會投資50億元,不成功就不成功。」結果,1998年政府首設50億元創科基金,隔了17年後,基金才於2015年再獲注資50億元。「這是荒唐的想法!假如經濟轉型的成本只是50億元,那不是太簡單了嗎?」鄭國漢無奈地道。

不要

有別於鄭國漢從社會發展形勢的分析,中文大學經濟系客座教授、民主思路理事宋恩榮,則從港英政府「積極不干預」的施政方針切入,解釋當今政府的產業政策思維是怎樣形成的。「基本上,一直都是積極不干預政策。」宋恩榮說,港英政府相信市場分配,故不需要推行產業政策,也沒有制訂長遠目標,只任由市場自由競爭,從而維持社會穩定。

1980年,全球經濟受福利國家與社會主義計劃思想影響,傾向認同干預政策,時任財政司夏鼎基遂把經濟政策原則由「自由放任」修訂為「積極不干預」,以抵擋要求政府出手的壓力。這條容不下「政策干預」的鐵律,連續25年把香港捧上美國傳統基金會《經濟自由度指數》報告的「最自由經濟體」,但也導致政府過度依賴市場,忽視自己在經濟發展上的必要角色,更遑論積極推行產業政策。

宋恩榮認為,特區政府沒有野心推行產業政策。(資料圖片/歐嘉樂攝)

1989年至1997年出任中央政策組首席顧問的英國經濟學家顧汝德,曾於著作《官商同謀—香港公義私利的矛盾》中,形容自由放任政策「扮演了限制特權階級獲取國家資源和充滿倫理色彩的角色」。然而,正正因為這種「不干預」,變相放任財團坐大,導致資源分配更加不均、經濟結構更難轉型、貧富懸殊更趨嚴重。宋恩榮認為,由於社會結構固化、深層矛盾複雜,即使香港回歸,特區政府也沒有野心推行產業政策了。

歷經1997年金融風暴、2003年沙士肆虐,深層次矛盾漸現,加上珠三角地區產業升級,香港經濟面臨轉型挑戰,曾蔭權遂於2006年改以「大市場小政府」為經濟原則,但他強調,當局只會在「小政府」的規限下配合市場需要,而且不會干預任何私營界別可以自行處理的事;政策思維如此,難怪「六大產業」政策不全、似有還無,甚至被揶揄是「即興的發展策略」。至2012年梁振英出任行政長官,無可否認,主張「適度有為」的他,的確比往屆政府更積極以政策介入市場,然而,他狹隘地以為產業化必然會影響服務質素,甫上任便將教育及醫療剔出「六大產業」之列;兩任首長竟對同一產業有南轅北轍的看法,亦難怪產業政策缺乏可持續性。

宋恩榮說,對香港而言,要做整全的經濟規劃並非易事。(資料圖片/歐嘉樂攝)

依賴商界盲從業界——弱勢政府不敢做不敢為

不敢

「我們唯一的發展藍圖,是基建及城市規劃,而非經濟發展。內地一直都有,因為是『計劃經濟』。大灣區要搞藍圖,(是)好頭痛的問題。香港政府如何come up with(提出)一個藍圖?1842年到現在,百幾兩百年,香港沒有這回事。政府(收支)有《財政預算案》,土地規劃來自《香港2030+》,(至於)經濟規劃?這麼多年都沒有。」宋恩榮坦言,要做整全的經濟規劃並非易事,「試想像,政府要設立一個委員會,涵蓋各行各業,集思廣益規劃未來五年、十年……得出一個vision(願景)後,有沒有follow up action(跟進措施)去實行?誰負責去實行呢?」

事實上,歷任特首都慣於成立諮詢委員會,為經濟發展問題「把脈」。這套沿襲港英政府的「行政吸納政治」,把商界精英納入行政機構,藉此賦予統治階級合法性。不過,時至今日,這些諮詢架構的效果漸漸式微,與經濟發展及產業政策攸關的就更加欠奉。

董建華曾於1998年成立「策略發展委員會」,又特設「國際顧問委員會」,謀劃長遠發展;後者14名非官守成員全部由國際知名企業的領袖出任,包括摩托羅拉、德意志銀行、滙豐控股、豐田汽車、蜆殼集團及聯邦儲備局等等,惟每年僅召開一次會議,且未有公布任何成果。曾蔭權上場後,將約70至150人的「策發會」視為最重要的諮詢組織,當中有近半非官守成員來自工商界;至2008年底,因應金融海嘯挑戰,他又特邀10位知名人士組成「經濟機遇委員會」,其中8人屬商界,該會建議發展「六大產業」後並無後續,即告解散。

經濟發展委員會5年任期內,全面產業政策無影,經濟結構亦無大轉變。(資料圖片)

梁振英任內的「經濟發展委員會」,是首個針對產業發展而成立的高層次、跨部門組織,銳意針對航運,旅遊,專業服務,製造、高新科技及文化創意等,制訂全面產業政策,而22名非官守成員中,有18人是工商界代表。委員會曾經促使當局成立民航訓練學院、全面評估本港旅遊承接力、擴大創新及科技基金的資助範圍、額外注資電影發展基金,以及擴建會議展覽中心等等;不過,有關措施與「全面產業政策」有一定落差,被指「不痛不癢」、「只見樹木,不見森林」。

梁振英曾引述經委會稱,「香港的經濟發展充滿機遇,政府必須配合業界的發展需要」。然而,如果政府只是追着業界跑,即「配合」而非「引領」產業發展,就能突破目前經濟困局嗎?2013年以經濟學家身份加入經委會的鄭國漢坦言,「我們只係建議,究竟落實幾多,能否落實都要視乎政府」,故實際上難以為社會帶來驚喜;但他強調,已落實的措施有正面影響。

鄭國漢強調,政府必須在決定採取什麽政策後向人民解釋,說好自己的論述。(歐嘉樂攝)

「產業政策(的推行),需要一個強勢政府。」鄭國漢指出,若要推動產業政策,政府的決心及能力缺一不可,強勢政府會義無反顧,弱勢政府則面臨諸多阻滯,「我們體制內太多內耗,沒有共識向前。歷屆特區政府都是弱政府,沒有強政府。」宋恩榮也認同,行政立法關係緊張,政府認受性低,「如果要高瞻遠足、發展高風險行業、提供合適政策,困難度更高。」

無獨有偶,特首林鄭月娥上任後,也成立高層次的諮詢組織「創新及策略發展顧問團」,取代「經濟發展委員會」及「策略發展委員會」,並同樣以產業發展為重點之一,而36名非官方成員中亦不乏曾任上述委員會的工商界「舊面孔」。「改名不換臉」的委員會,就能提出比以前更有序、連貫而全面的產業政策?自詡「好打得」的林鄭政府,就會比前朝政府更加敢作敢為敢推動?對於顧問團的成效,宋恩榮笑言,「好多嘢未成熟,沒有客觀環境。(諮詢組織)可以提很多vision。但除咗死了好多棵樹(指開會耗費紙張),有什麼用途呢?不知道。」

林鄭月娥上任後,成立高層次的諮詢組織「創新及策略發展顧問團」。(資料圖片)

「香港的結構轉型,特別是根本性的轉變,不可能由本地市場因素推動。而即使在產業部門之內的調整,香港亦缺乏技術和組織創新能力來推動。而在外力不可得的情況下,香港若要從目前結構轉型困難中脫拔出來,要達成結構的良性轉型,唯一的方法是從政府政策入手,用政府的政策資源來掌握外部和內部的市場機會。」早於2003年,曾任世界銀行顧問、現任珠海學院一帶一路研究所所長陳文鴻,已經發表論文《結構轉型與香港的產業政策》,力諫當局應該積極作為、帶動產業發展,「這要求特區政府從政策方向、原則和具體方法上,有一個根本性的更新轉變。」

事隔16年,該變的,似乎仍然未有大變,不該變的,卻在慢慢改變。

「我們唯一的發展藍圖,是基建及城市規劃,而非經濟發展。內地一直都有,因為是『計劃經濟』。大灣區要搞藍圖,(是)好頭痛的問題。香港政府如何come up with(提出)一個藍圖?1842年到現在,百幾兩百年,香港沒有這回事。政府(收支)有《財政預算案》,土地規劃來自《香港2030+》,(至於)經濟規劃?這麼多年都沒有。」宋恩榮坦言,要做整全的經濟規劃並非易事,「試想像,政府要設立一個委員會,涵蓋各行各業,集思廣益規劃未來五年、十年……得出一個vision(願景)後,有沒有follow up action(跟進措施)去實行?誰負責去實行呢?」

事實上,歷任特首都慣於成立諮詢委員會,為經濟發展問題「把脈」。這套沿襲港英政府的「行政吸納政治」,把商界精英納入行政機構,藉此賦予統治階級合法性。不過,時至今日,這些諮詢架構的效果漸漸式微,與經濟發展及產業政策攸關的就更加欠奉。

董建華曾於1998年成立「策略發展委員會」,又特設「國際顧問委員會」,謀劃長遠發展;後者14名非官守成員全部由國際知名企業的領袖出任,包括摩托羅拉、德意志銀行、滙豐控股、豐田汽車、蜆殼集團及聯邦儲備局等等,惟每年僅召開一次會議,且未有公布任何成果。曾蔭權上場後,將約70至150人的「策發會」視為最重要的諮詢組織,當中有近半非官守成員來自工商界;至2008年底,因應金融海嘯挑戰,他又特邀10位知名人士組成「經濟機遇委員會」,其中8人屬商界,該會建議發展「六大產業」後並無後續,即告解散。

經濟發展委員會5年任期內,全面產業政策無影,經濟結構亦無大轉變。(資料圖片)

梁振英任內的「經濟發展委員會」,是首個針對產業發展而成立的高層次、跨部門組織,銳意針對航運,旅遊,專業服務,製造、高新科技及文化創意等,制訂全面產業政策,而22名非官守成員中,有18人是工商界代表。委員會曾經促使當局成立民航訓練學院、全面評估本港旅遊承接力、擴大創新及科技基金的資助範圍、額外注資電影發展基金,以及擴建會議展覽中心等等;不過,有關措施與「全面產業政策」有一定落差,被指「不痛不癢」、「只見樹木,不見森林」。

梁振英曾引述經委會稱,「香港的經濟發展充滿機遇,政府必須配合業界的發展需要」。然而,如果政府只是追着業界跑,即「配合」而非「引領」產業發展,就能突破目前經濟困局嗎?2013年以經濟學家身份加入經委會的鄭國漢坦言,「我們只係建議,究竟落實幾多,能否落實都要視乎政府」,故實際上難以為社會帶來驚喜;但他強調,已落實的措施有正面影響。

鄭國漢強調,政府必須在決定採取什麽政策後向人民解釋,說好自己的論述。(歐嘉樂攝)

「產業政策(的推行),需要一個強勢政府。」鄭國漢指出,若要推動產業政策,政府的決心及能力缺一不可,強勢政府會義無反顧,弱勢政府則面臨諸多阻滯,「我們體制內太多內耗,沒有共識向前。歷屆特區政府都是弱政府,沒有強政府。」宋恩榮也認同,行政立法關係緊張,政府認受性低,「如果要高瞻遠足、發展高風險行業、提供合適政策,困難度更高。」

無獨有偶,特首林鄭月娥上任後,也成立高層次的諮詢組織「創新及策略發展顧問團」,取代「經濟發展委員會」及「策略發展委員會」,並同樣以產業發展為重點之一,而36名非官方成員中亦不乏曾任上述委員會的工商界「舊面孔」。「改名不換臉」的委員會,就能提出比以前更有序、連貫而全面的產業政策?自詡「好打得」的林鄭政府,就會比前朝政府更加敢作敢為敢推動?對於顧問團的成效,宋恩榮笑言,「好多嘢未成熟,沒有客觀環境。(諮詢組織)可以提很多vision。但除咗死了好多棵樹(指開會耗費紙張),有什麼用途呢?不知道。」

林鄭月娥上任後,成立高層次的諮詢組織「創新及策略發展顧問團」。(資料圖片)

「香港的結構轉型,特別是根本性的轉變,不可能由本地市場因素推動。而即使在產業部門之內的調整,香港亦缺乏技術和組織創新能力來推動。而在外力不可得的情況下,香港若要從目前結構轉型困難中脫拔出來,要達成結構的良性轉型,唯一的方法是從政府政策入手,用政府的政策資源來掌握外部和內部的市場機會。」早於2003年,曾任世界銀行顧問、現任珠海學院一帶一路研究所所長陳文鴻,已經發表論文《結構轉型與香港的產業政策》,力諫當局應該積極作為、帶動產業發展,「這要求特區政府從政策方向、原則和具體方法上,有一個根本性的更新轉變。」

事隔16年,該變的,似乎仍然未有大變,不該變的,卻在慢慢改變。

節錄自第157期《香港01》周報(2019年4月8日)《香港經濟結構單一 難迎大灣區挑戰 產業政策為何似有還無?》。